こだわりの住宅品質

コンクリートにも、品質があります。

基礎工事に使用される生コンクリートは、見た目には分からなくても品質にばらつきがある可能性があります。マンション建築の場合は、現場監督などが品質管理をしていますが、木造建築の場合は、基準の違いもあり1棟毎に外注しているのが一般的です。当社では、住友林業(株)(木材建材事業本部)に発注することで、JIS認定の品質を提供しています。木造建築において、この管理体制を行うことが、アーネストワンの強みです。

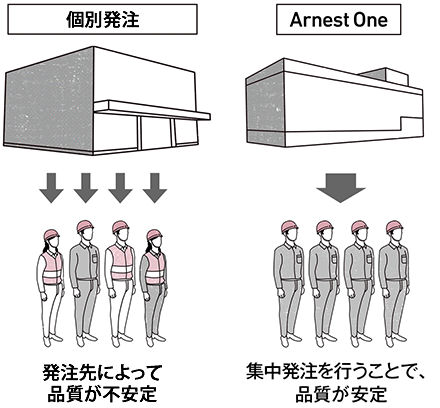

マイスターが貼ると、断熱効果が違う。

グラスウール断熱材はキレイに貼れないと断熱効果が落ちます。時には、結露で家にダメージを与えてしまう可能性もあります。そこで、当社では社員や職人さんにガラス繊維協会の実践するマイスター認定の取得を奨励しています。同時に、断熱材自体の貼りやすさの研究も行い、キレイに貼りやすい断熱材の開発と貼り方の施工技術を構築し、実践しています。

アーネストワンには、800名を超える断熱マイスターが所属。

ガラス繊維協会マイスター認定者は、社員377名/施工大工439名(2014年現在)。現場管理を行う当社社員もマイスター資格を取得し、施工品質をチェックできる体制を整えています。

工業化・分業化で建てる、こだわりの住宅。

当社は工場で建築資材を製造するフルプレカットを採用。一棟一棟微妙に異なる資材までも、できる限りプレカットすることで住宅品質の均一化を図っています。技量によるばらつきが生じやすい下駄箱や床下収納などの家具も工場で組み立てまで行ってから納品し、現場での作業負担を軽減すると同時に高い内装品質を実現しています。まさに、ファクトリーメイドの家が、アーネストワンの家。また、従来「上棟作業」から「内装工事」までを同一の大工さんが施工する方法が一般的でしたが、当社では分業化。建前工事までは「上棟専門の大工チーム(フレーマー)」が一括対応し、内装は各戸担当の大工さんが仕上げる分業化を徹底しています。それぞれの担当が専門的に作業行うことで、効率化と熟練度の向上を図っています。

創意工夫の精神伝承:大工会

当社では現場発想で改善・改良を大切にしています。その取り組みの一環として、2013年の8月に「大工会」を発足して年に2回は地域毎に会議をしています。現場で働き、現場を知りつくした職人たちが、常日頃感じたり考えたりしていることにこそ、新しいアイデアや工法の効率化、コスト削減に結びつく大きなヒントが隠れているからです。もちろん、住宅品質向上に直接つながる技術の共有にも大きく役立っています。会員は現在961人(2014年7月現在)。

一棟70項目以上の工程記録を完全保存。

施工品質は、厳しくチェックされています。一棟につき70から80項目、工程ごとの写真撮影を義務づけており、施工の正確さと進捗状況を現場監督が専用の進捗管理システムを用いて、厳しくチェックしています。さらに、撮影された写真は工程管理システムと連動しており、各地区の所長と工事長によるチェックの後、本社において全国一元管理し保存されています。

![]()